““Covid has acted like a time machine: it brought 2030 to 2020,” said Loren Padelford. All those trends, where organizations thought they had more time, got rapidly accelerated.(コロナは、まるでタイムマシンのように2030年を2020年に持ち込んだ。まだ時間がかかると思われていたこれらのトレンドが、今年一気に加速した)””

確かに今年1年は「個人及び社会において、10年分のデジタル化が進み、一気に生活が2030年レベルに到達した」と言える。4月の娘の結婚式を皮切りに、夫の父親の誕生パーティ、家族のReunion、選挙候補者との質疑応答、自宅が属するコミュニティ・ミーティング、姪のBaby Shower、クリスマスパーティなど、全てをZoomで行い、下は姪のお腹にいる赤ちゃんから、上は89歳の父親まで、当たり前のようにオンラインヴィデオで会話している。私達夫婦は、娘の夫側の家族と初めてZoomで顔を見て話し、夫の父親を含めて80代の親戚は毎週日曜日はZoomによる教会中継に参加している。

私は自宅で週に5日間毎朝ストリーミングによるエクササイズを行い、モバイルによるオンラインバンキングは当たり前になり、過去1年間一度も現金を使わず(非接触)、法的な文書や契約書もeサインで完結している。これは昨年までは中々想像できない浸透度で、オンラインによる消費行動や社会生活は、まるで10年前からやっていたかと思わせるほど、自然に生活に馴染んでいる。

仕事面では、25年間の滞米生活で初めて日本を含めて一切の海外出張がなく、更に飛行機に乗ったのはパスポートの更新でコロラドの日本領事館に行った時のみ。またその日も日帰りだったため、1年間一度も自宅以外で宿泊しなかった。日本のクライアントとのミーティングはオンラインヴィデオとなり、セミナーも全てオンラインで実施した。このデジタル化は、様々な利便性を私の仕事にもたらしている。

それまでは、私が日本に行かないとミーティングやセミナーが実施できないという慣習があったが、今年は私の出張スケジュールに関係なく、気軽にいつでもできるようになった(日米は時差があるので、米国時間の夜中とか朝方にセミナーをやる場合があるのが、ちょっと難点)。

さらに「ひさみっと」と呼ぶオンラインコミュニティを立ち上げて、毎回リアルタイムヴィデオで、ゲストとディスカッションするという中身の濃い日米間のコミュニケーションも可能となった。

また事務的な面では、請求書は郵送ではなく、eサインをしてメール添付で送れるようになり、クライアントサイドのデジタル化も急速に早まった。

パンデミックが加速化させる「Asset light(資産軽量化)なビジネス」

2020年はビジネス面においては、投資家の資金が「Asset Light(資産軽量化)」のビジネスモデルの企業(Amazon、Carvana、Airbnbなど)及び、これらのモデルにインフラを提供する企業(Zoom、Microsoft、Shopifyなど)に流れ込んだ。デジタル時代においては、当然のように産業機械や工場などの有形資産よりも、アイデアやR&D、ブランド、コンテンツ、データ、人的資本といった無形資産が価値を生む。

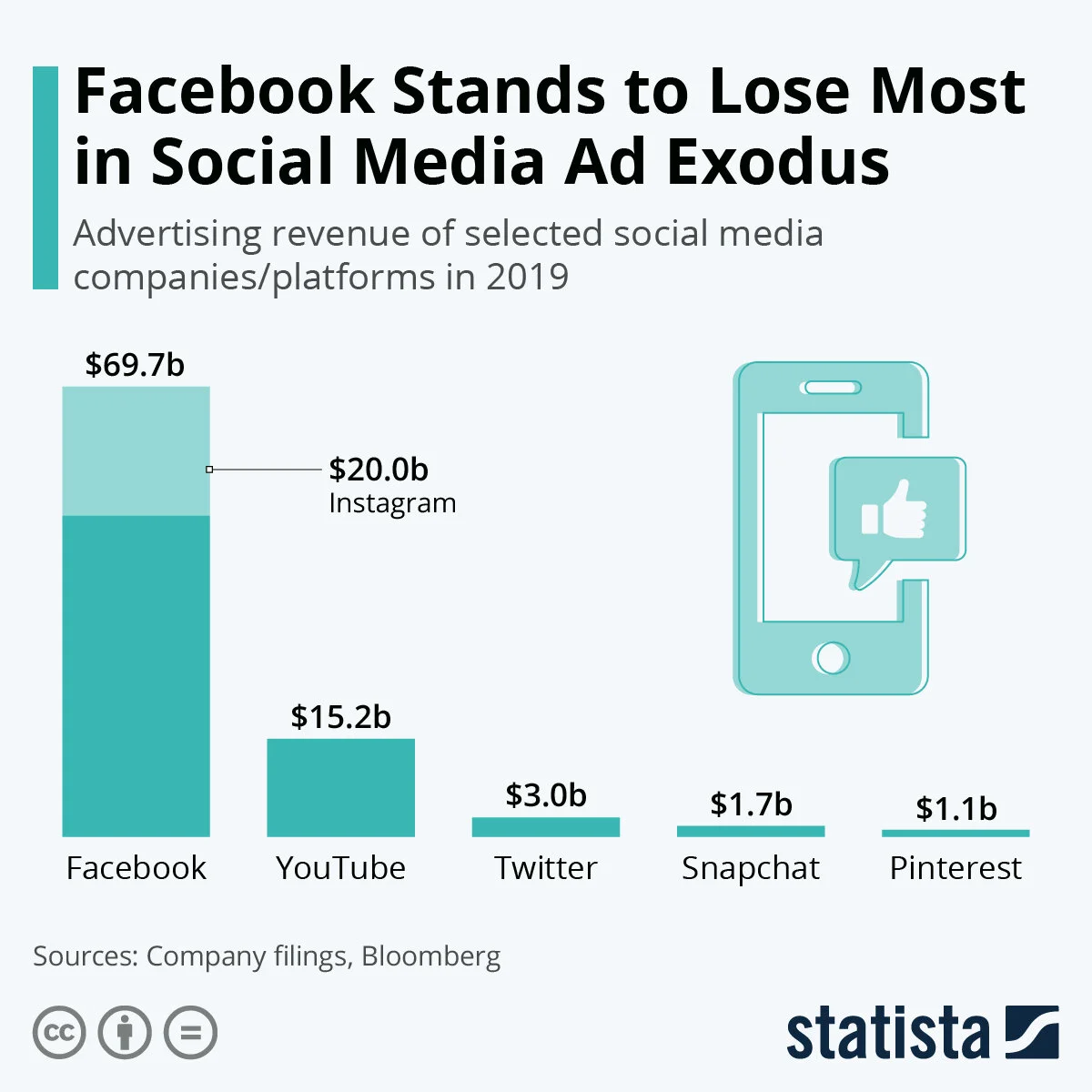

この傾向はGoogle、Facebook、Amazonのような巨大プラットフォーム企業の成長に顕著に現れていたが、今年はパンデミックでビジネス上のやり取りが対面からバーチャルに移行し、一段とその流れが強まった。企業は今やオフィススペースや出張にかける費用を縮小し、クラウドコンピューティング、共同作業ソフトウエア、物流管理にかける費用を増額している。

デジタル化は、100年前から進行するプロセスの次のチャプター、即ち「Dematerialization of the economy(経済の脱物質化)」を意味する。農業から製造業に主役が代わり、やがてサービス業へと移行したが、それに伴い、有形物や労力に由来する経済的価値の割合は縮小し、情報や頭脳に由来する価値の割合が増大した。

局地的な疫病であったコロナは、パンデミック化し、全世界に同時に莫大な影響を与えて、デジタル化を半ば強制的に世界中に強いた。言い換えると、コロナ禍は「Dematerialization of the economy(経済の脱物質化)」のAccelerator(加速装置)の役目を果たしたことになる。

こうした流れの良しあしを、私はここで言及するつもりはなく、ただ確かなことは、この潮流が今後も継続していくという点だけは触れておきたい。

「出来ない」というExcuseはもう通用しない

何か新しいことをやる場合、「出来ない」という言葉を使う人がいるが、これを翻訳すると、「新たなことをしたくない」という意味になる。理由は、「失敗を恐れる」、「新たに学ぶことに手間暇かけるのがいやである」、或いは「既存権益を守りたいから」といったことが挙げられる。

但し2020年を経験した私たちには、もうこの「出来ない」というExcuseは通じない。ワクチン投与が始まった今でも、莫大な人達がワクチン接種ができて、予防が確立するまでには相当時間がかかり、その間にもコロナの変異種が生まれるなど、現状が2019年当時に戻ることは考えられない。感染を広げないためにも、「非接触」を中心とする生活は今後も継続していくと思う。

2030年の世界にタイムトラベルした以上、その仕組みの中で、自分にとってより良いやり方を見つけるしかない。時計の振り子は元に戻らず、「出来ない」ではなく「やるっきゃない」という姿勢で、新たなことにチャレンジする、それが2020年を厳しい現実を経た、私達の生きざまである。

私個人として、大好きなセーリングが今年1回もできず、愛艇のKaiyo(海洋)の乗れなかったことが、唯一残念なことといえる。

それ以外は、このコロナ禍によって、様々な機会が与えられたことに、心から感謝している。家族や友人、さらにクライアントも含めて、離れていても、深い交流が可能となり、実りのある年だったように思う。

365日ほぼ24時間いつも一緒にいた夫に心からの愛と感謝をささげて、明日は2人で静かに良い年を迎えたいと思う。