地元のButcher shopは米国生活において物凄く大切

地元のお肉屋さん(Butcher shop)は、ローカルコミュニティにとって重要なお店である(米国において日本ほど魚屋さんの重要性はなく、内陸部では魚屋のみの商売はあり得ない)。ハイレベルのAged beefのようなお肉を扱うお店は、蝶ネクタイをつけた店員が、日本では中々お目にかかれないような、様々なお肉を切り分け販売するほど、店のプレステージアスな位置づけは高くなる。我が家も1年前St Georgeに自宅を購入する前、自宅近くに、まず良いお肉屋さんがあるかどうかをチェックした。夫と2人で検索して調べておいたお肉屋さん「Dixie meats」は、かなりしっかりした良いお肉屋さんで、蝶ネクタイをしめて高価なAged beefを販売していないが、少なくともホームメイドのビーフジャーキーやソーセージの種類の多さ、さらに試しに買ってその場で食べたスライスされたスモークドのハムやターキーの美味しさたるや、夫と私は破顔してしまった。その時、私達と似たような年恰好の夫婦が後から店に入って来て、私達と同じような質問をしており、カリフォルニアから来たばかりであることも分かり、夫と2人でニンマリした。

州外移住者流入増大によってBoom town的なりつつあるSt George

St Georgeは、Utah州の南端にあり、NevadaとArizonaに隣接し、Las Vegasから車で2時間という地理的要因と、冬は雪も降らずそんなに寒くなく、春と秋は温暖、夏は異常に暑いという気候もあり、州外からSnow Birds(寒さを避ける人達)がどんどん流入してきて、住宅開発が活発である。またアウトドアスポーツが非常に盛んで、トライアスロン、ロード及びマウンテンの自転車競技のメッカでもあり、世界中のアスリートが集まり、アウトドア愛好者のためのレンタルホームもどんどん建築中で、現在Boom town的な様相を呈している。

By St. George Chamber of Commerce - St. George Chamber of Commerce, CC0

州外からの移住者の中で、特に多いのが、全てのモノが高い(税金、住宅、物価、保険、ダイニングアウト等々)カリフォルニアからのRefuges(避難民=我が家も然り)のような人達である。彼らの多くは、私達も含めて、まずState Liquor Storeをチェックする。Utahは、低アルコール度数のビールなどの酒類はマーケットやガスステーションなどで購入できるが、私の好きなワインは、州運営の酒販店舗の購入のみとなる。カリフォルニアのように、食料品と一緒に簡単にワイン購入が出来ないので、どの程度のワインがState Liquor Storeにあるか、私達も真っ先にDixie Meatsと同じショッピングプラザにある、State Liquor Storeをチェックした。品ぞろえは物凄く多岐にわたっているとは言い難いが、私のように毎日ワインを飲む人間のテーブルワインとしては、まずまずなので、まずホットした。

米国の酒類販売は地域によって大きく異なる "Dry, Wet and Mix"

以下のマップを見てもらいたい。2019年5月現在の米国の酒類に関するコミュニティ別の規制地域で、赤は「dry(酒類販売禁止)」、青は「wet(酒類販売OK)」、黄色は「mixed(酒類販売禁止とOKのミックス)」である。 Utahは青であるが前述したように規制があり、ワイン愛好者にとっては、ちょっと面倒くさい州である。ただこれも、習うより慣れろで、1週間に1度の割合でワイン購入する私は、消費量を冷蔵庫を見ながら計算して飲む、というパターンに慣れた。但し、コロナ禍でState Liquor Storeに勤務するF2Fで顧客に接する勤労者が、常に感染の危険に直面するという現在の勤務状態に関して不満を漏らしており、下手すると営業中止の可能性もあり、私はヒヤヒヤしている。今の営業時間は午後12時から19時までと短縮され、狭い店舗なので、顧客は1店舗内に5人までで、他の客は店外で2mの距離をとって待ち、1人出ると1人入るというパターンである(今日行ってきたが、待っている人のうち、まだ2-3割はマスクをかけていない)。

By File:USA Counties with FIPS and names.svg: File:USA Counties with names.svg: User:Mr. Mattéderivative work Kbh3rdderivative work: Fry1989 - This file was derived from: USA Counties with FIPS and names.svg:, Public Domain

お肉屋さんで6個のペーパーロール購入

先週までは5人という制限で顧客を店舗内に入れていたDixie Meatsも、ドアンの前に2脚の椅子をバリケードのように置いて、狭い店舗内に顧客を入れないという方式に変わっていた。店員は、まず店外の客のオーダーをドアの前の椅子越しに聞き取り、オーダーが出来あがるとクレジットカードを客からもらい、商品を渡すというシステムを採用していた。手書きの張り紙には、事前の電話によるオーダーをお願いしますと書いてあり、今後我が家はそうしようと思う。今日最も嬉しかったのは、このお肉屋さんが何とトイレットペーパーを販売していたこと! 商用のペーパーサプライのあるお肉屋さんは、ペーパーロールを6個で6.95ドルで販売していた。私はもちろん購入した(これで6週間は持つ)。

After all tomorrow is another day

自主的自宅待機を含めて、制限のある生活も既に4週間目に突入しており、日々制限がきつくなる気がするが、いちいち、それに対して反応はしていない。むしろ今日のペーパー6個ゲットのようなささやかなことに大きな喜びを見出し、GWTWではないけど、"After all tomorrow is another day"の気分で、毎日何か小さなことでもPositiveなことを創出しよう思っている。夫との間では、ジョークやコントをしょっちゅうお互いに見せ合いながら、生活で笑うことにフォーカスしている。

長期化に備えて、新たなルーティンを受け入れる

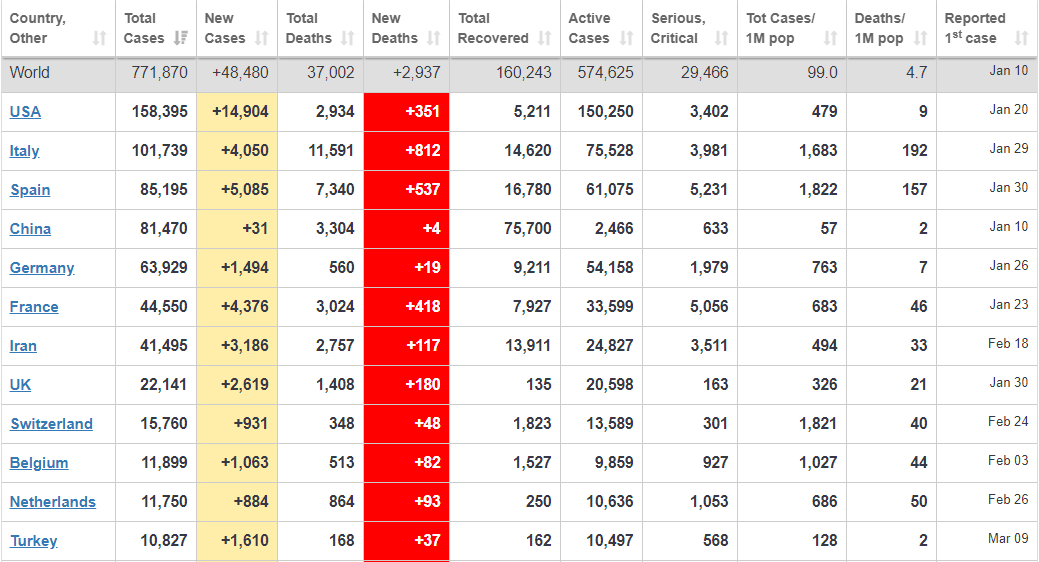

以下の表が示すように、ストレスによってアルコールの消費量は増大している。それに限らず、色んなメンタルな問題が起きているけど、自分を追い込んだり、落ち込ませるのは、自分自身の心の持ち方そのもの。ぐちゃぐちゃ文句を言わずに、長期化に備えて、新たなルーティンを受け入れることは肝だと思う。全てが終わった後で、明日は必ず別な日になるって信じようよ。