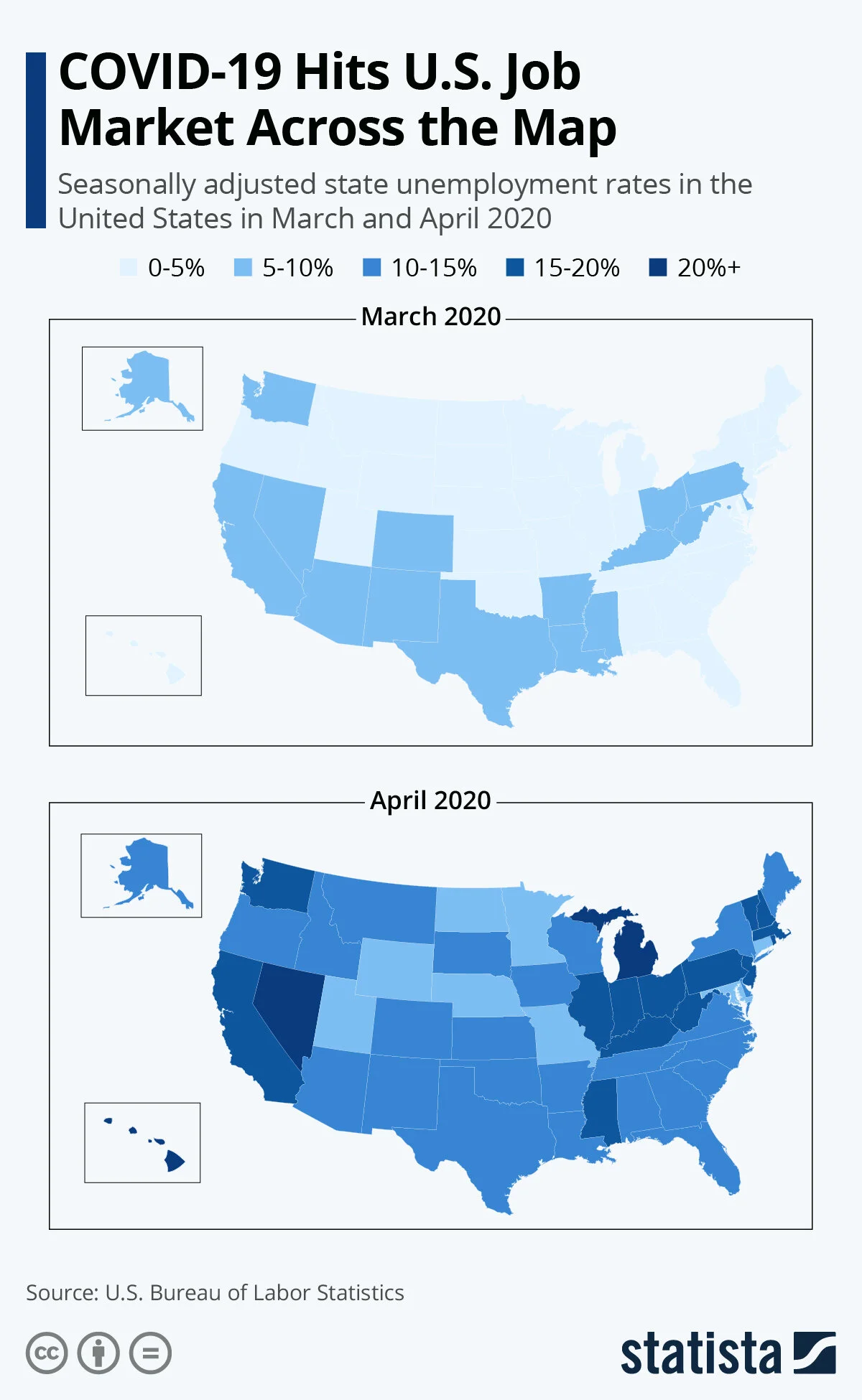

若者を中心に感染は拡大、感染者数は290万人、死者数は13万人になる(2020/07/06現在)

米国では50州全てがビジネスを再開した後も、コロナ感染は一向に収束を迎えていない。政府の無策或いは科学を無視した指導もあり、マスクを着用せず、ソーシャルディスタンス(SD)を守らず、生活し始めた結果、若者を中心に感染者数や死者数は、うなぎのぼりである。独立記念日の週末では、フロリダは1万1,500人、テキサスは8,300人、カリフォルニアは5,400人という、1日の感染者数として新記録という、何とも酷い状況である。

若者たちは、高齢者と異なり、自分達は感染しても大丈夫と高をくくっているが、若者たちの間でも症状が悪化して死に至るケースも出ており、今や注意深くなったシニアよりも、若者たちの感染が拡大している。

マスク着用を政治的意見の表明とする馬鹿げた考え方が横行し、科学的な事実を信じない人達が米国には多く存在し、コロナ禍は、とても収束といった方向に向かうとは思いづらく、刻々と病床は足りなくなっている。私は過去数か月間、1週間に1度の食料品の買い出し以外は、余程の必要性に迫られない限り外出せず、外出時のマスクとSDは必須の行為として順守して、社会的責任を果たしている。マスクとSDは、市民としての「Responsibility & Accountability」だと思う。

Note :「責任」と訳される2つの言葉の違い。「responsibility」:これから起こる(=未来)事柄や決定に対する責任の所在。「誰の責任であるのか?」という時に使われる。「accountability」:すでに起きた(=過去)決定や行為の結果に対する責任、またそれを説明する責任。「誰が責任を取るのか?」という時に使われる。「responsibility」は他の人と共有することは可能だけど、「accountability」は他の人と共有できないという点が、この2つの言葉の違い。

「サバイバル脳」が不安解消のために「Bingeだらけの行動」を指令する

このパンデミックで多くの人達は「binge-watching(映画やTV番組などのコンテンツを一気に視聴する)」のように、飲み過ぎ、食べ過ぎ、ソーシャルネットワークし過ぎ、Zoomし過ぎ、など、こうした行為で、不安やストレスを解消している。また多くの人達は、今ビジネス再開で、 “Quarantine 15 (在宅太り)”になってしまい、慌てて大きいサイズの服をオンラインで購入するといったコトが起きている。この"Quarantine 15"は、元々 “freshman 15” という言葉で、「大学の新入生は15ポンド(約7キロ)太る」というものからきており、”Quarantine”は、もともと病気を拡大させないための隔離を意味しているが、「self-quarantine」のように外出自粛という意味で使われ、コロナ禍は米国では「Covid 19」と表現する。

以下は、不安解消のための気晴らしをするという人間の行為は、もともと人間に備わっている「サバイバル脳」に由来するという、ブラウン大学公衆衛生大学院准教授のJud Brewerの記事から抜粋してみた。

生物学的に「サバイバル脳」は、食べ物と危険の両方を探す役割を担っている。私たちの祖先が新しい食糧源を発見した時、胃から脳に一連のシグナルが送られ、ドーパミンが分泌した。そして将来見つけるのに役立つよう、食べ物が存在する場所の記憶が形成された。危険についても同じことが言える。祖先たちが初めての場所に行く際は、自分が食糧源にならないように、目を凝らして、動くものを警戒する必要があった。不確実性が彼らを助け、それゆえ人間は種として生き残っている。 しかし、不安と気晴らしの関係を理解する上で重要な点がある。その場所をよく知れば、そこが危険であろうとなかろうと、不確実性が低下するということである。つまり、私達の祖先は一つの場所を繰り返し訪れることで、緊張を緩和することができた。 このことが今何を意味するのか? それは、確実性が高まると、脳のドーパミンの使い方が変わるということである。例えば、物を食べたり、危険な場所を見つけたりした時に、ドーパミンを放出するのではなく、そうした出来事を予期した時に放出するのである。 ドーパミンは、一般的な文献で呼ばれているような「快感分子」とはほど遠い。行動が一旦学習されると、ドーパミンは一貫して、行動したいという渇望や衝動と関連づけられる。進化の観点から、これは理にかなっている。先祖たちは一度食糧源の場所を知ったら、そこへ行って食糧を手に入れるよう、駆り立てられる必要があったからである。

Brewer教授に言わせると、我々は現在のパンデミックに対して、全く同じことを行っていると指摘する。

退屈や不安を感じると、人々はお菓子を食べる、ニュースフィードをチェックするといった衝動に駆られる。胃や胸に不快感が生じ、何かがおかしいと気づく。脳が「何かをやれ!」と命令し、特定の行動つまり気晴らしをすると気分がよくなる。大事なことをやるべき時、YouTubeでかわいい子犬の映像を(繰り返し)見るのは、脳にとって当然の選択で「サバイバルの基本」である。気晴らしをすることは、古代に危険や未知のものを回避していたのと同じなのである。不確実性は不安を生じさせ、不安は何らかの行動を促す。 その際の問題は、多くの場合、気晴らしのための行動が、不健康で役に立たないという点である。永遠に食べ続けたり、酒を飲み続けたり、Netflixを見続けることはできない。実際、それをやるのは危険である。脳がそうした行動に慣れてしまい、最終的にいつもの成果を得るために、もっとやらなければならないからである。サバイバル脳は人間を助けようとしているが、断ち切ることが困難な習慣や、依存にすら向かわせていることに、人間は気づいてない。

"Anxiety-Distraction Habit Loop(不安―気晴らしの習慣ループ)"をどのように断ち切るか?

Brewer教授は、 "Anxiety-Distraction Habit Loop(不安―気晴らしの習慣ループ)"に陥っている場合、自分が望まない習慣をつくり出し、それを継続させる"Trigger-Behavior-Reward(引き金―行動―報酬)"というプロセスを明らかにする必要があるという。 引き金(不安)、気晴らしの行動(食ベる、酒を飲む、テレビを見る)、報酬(気晴らしをすることで気分がよくなる)を認識する。 次に、その習慣のループがどれだけの報酬をもたらすかを考える必要がある。脳は報酬のレベルに基づき行動を選択する。無理に食べないとか、ソーシャルメディアをチェックしないようにするのではなく、自分の行動が招く精神的・身体的な結果に焦点を当てる。その短時間の気晴らしで、どう感じるか?どれくらい続けるのか?タスクを完了できずに不安が増すなど、裏目に出る結果をもたらす影響はあるか?といった点である。 注意すべきは、すべての気晴らしが悪いわけではないということで、問題となるのは、求める報酬が得られなくなった時である。報酬のレベルは典型的な逆U字型のカーブを描くので、ある時点で気晴らしの楽しさは頭打ちになり、そこから先は下降し、落ち着きがなくなって不安な状態に戻り、また別の楽しいことを探そうとする。

そして、このプロセスの最後のステップが「BBO(Bigger Better Offer:より大きくて、よりよい試み)」を見つけることである。脳は報酬のレベルがより高い行動を選択するので、悪い習慣よりも報酬レベルが高い行動を見つける必要がある。 その際、必ずしも新しい行動を選択する必要はない。有益から有害に変化した時点で、その行動をやめることもいいと教授はいう。

自分の不安およびその解消方法を認識する

不安解消のための気晴らしは、誰も必要だが、その習慣化或いはちょっときつい言い方だが、それに依存し始めると厄介な問題となる。日本は世界でも稀有といっていいほどの、パンデミックにおける特殊な位置づけの国である。世界中の科学者が、日本のこの感染状況の原因を分析しようと色々言及しているが、みんな首を傾げるばかりである。東京都で1日に100人増えたといった情報を目にするが、米国在住の私として、まあ何と微笑ましい牧歌的な国なんだろうと思う。だから、日本ではこの問題はそれほど重視されないのかもしれない。

但し、米国のパンデミックの長期化は自明の理で、いつどんな形で収束するか予想がつかない。人々の不安は消えず、「サバイバル脳」による指令によって、気晴らしは悪習慣になる可能性が否めない。まず、我々がやらなければならないことは、長期化する以上、不安解消で実施している行為が、本当に自分たちに「報酬」をきちんと与えているかどうかを検証して、高い結果を得られない場合は、より良い行動を見つけることから始めるしかない。

口で言うのが簡単だが、水は低きに流れるがごとく、人は手軽なものに手が出る。だからといって自分を甘やかして放任するわけにもいかない。兎に角、まずは何事もBingeし過ぎないように自戒したい。