日本では理解し難いエージェンシー内の白人中心文化

今朝目にしたDigiDayの記事 「エージェンシーの「白人文化」に、黒人社員が変革を求める:「プレッシャーは効いている」」を読んで、すっかり忘れていたが、自分も24年前、米国の広告代理店San Francisco McCann Ericksonで勤務していたことを思い出した。1996年私は、デューティフリー製品を販売するDFS Group担当のAccount Supervisorとして雇用された。DFSのターゲットオーディエンスは、日本人買い物客で、広告は日本の雑誌に掲載することがメインだったので、米国に移住したばかりで職探しに苦労していた私は、自分のStrengthを発揮できると有頂天になった。但し、実際はメディアバイイングを日本のマッキャンエリクソンに委ねていたことから、日米のグループ会社は利害関係が異なり、私はリエゾン的な立場で、両者から球を投げられ、それを捌くという、非常に難しい立場だった。

当時日米間のコミュニケーションは電話とFax主体で、毎晩日本の媒体担当と電話で話し、SFから出るCaltrainの最終の1本前の22:35発に乗りたいが、殆ど乗れず、最終の0:05発に乗ることが多かった。朝はまだ星が出ている時間に家を出て、夜は最終便だったので駅員にもすっかり顔を覚えられて、また今晩も遅かったねと声を掛けられるぐらいだった。

嫌な思い出の1つは、週に1度の英語だけで話す日米のチーム電話会議で、米国チームは英語でまくし立て、日本チームは殆ど反論しないという流れだったが、会議終了間際に日本の担当が「大柴、これが終わったら残れ。日本語で話をつける」と言い放った瞬間である。米国チームは「今、彼は何と言った?」と聞くので、仕方なく私は「彼は私だけ残って日本語で話を詰めたい」と答えると、全員が激昂して「絶対に電話に出てはいけない。彼は会議で全員に話すべきで、ひさみ1人に日本語で話しあうというのはルール違反だ」とわめきだした。私は日本に送る原稿入稿の時間がかなりきついので、今晩彼と話さないと間に合わなくなると説明して、結果日本からの電話を取った。日本の担当者は怒りに震えた声で、米国チームの勝手な言い分を罵り、私はいやいやながら彼を宥めて、何とか原稿入稿を終わらせた。

今思えば、当時の私は日本から来たばかりで、英語がフルーエントではないというコンプレックスによって、米国エージェンシーというプリマドンナ(自分が目立つ・注目されることだけを望む人)だらけの業界で、チームリーダーでありながら、チーム内で嫌われることを恐れて「良い人」であろうと、必死にもがいていた。今日書こうと思ったエージェーンシー内の人種差別とは異なるが、「英語が出来ないというだけで、まるで能力ゼロのように見られる外国人という差別」の中で苦しんでいたのは事実である。

特にエージェンシーでクライアントとの窓口となるAccount SupervisorやAccount Executiveは、24年前は白人が殆どで、それも外見の良いような人が担当者となって、クライアントに通っていた。San Francisco McCann Ericksonで、私が覚えている限りでは、営業は全て白人で、それ以外の部署にアジア系が1人、ヒスパニック系が1人、アフリカ系は皆無で、外国人は私1人ということで、全て白人中心で回っていた。

エージェンシーの中の黒人社員は「白人文化に馴染んで同化するように仕向けられる」

米国の人気Sitcom television seriesに「Black-ish」という番組があるが、黒人のアッパーミドルクラスの家庭を描く、2014年から続く人気番組である。主人公のAndre 'Dre' Johnsonは、白人ばかりのエージェンシーで唯一の黒人のエグゼクティブで、黒人をターゲットするプロジェクトでは、Strategistとして、白人チーム内で常に意見を求められる。彼は白人の上司及び同僚達のステレオタイプな黒人像に、いつも呆れて激昂しながら、エージェンシー内で苦労している。

このTV番組で訴求されるメッセージと同じことが、今朝のDigiDayの記事の中に書かれてあった。

あるエージェーンシーグループに勤務する黒人のStrategistであるBrandon(仮名) は、仕事は好きだが、常に黒人社員が「白人文化に馴染んで同化する」よう仕向けられる、エージェンシーの「一枚岩」文化に悩ませられているという。複数のエージェンシーで経験した人種差別的カルチャーについて、以下のように語っている。

“I’ve always been like, ‘I can take that, I can deal,’” “But right now, the combination of what’s happening with how my agency has handled everything up to this point—to be candid, I feel disrespected. We’ve received a number of emails but not one of them has any points of action. So obviously when the fifth one comes through, I’m like, ‘Ok, now you’re insulting my intelligence.’”「『これくらい受け入れられる、問題ない』と、いつも自分を納得させていた」「だが、いま起こっている事態と、エージェンシーがこれまで問題にどう対処してきたかを考え合わせると、はっきり言って私は軽んじられてきたと思う。(会社から)たくさんのeメールを受け取ったが、どれひとつとしてアクションポイントを示していなかった。だから、5通目のメールを見たときは、『私の頭が足りないと思っているのか』という気分だった」。

広告業界に勤務する黒人社員達の改革を求める公開書簡

今世界中でBLM(Black Lives Matter)の抗議運動の嵐が吹きすさぶ中、Brandonを含む広告業界に勤務する600名の黒人社員達が「エージェンシーの変革を求める公開書簡に署名した。これを主導したのは、Periscopeのグループ戦略ディレクターのNathan Youngと、Aerialistの創業者のBennett D. Bennettで、黒人社員とそれ以外の有色人種の社員が働きやすいよう職場環境を改善するための12の具体的なアクションを列挙した。

これはエージェンシーのリップサービスや旧態依然ぶりに辟易している社員たちが、真のDiversity & Inclusionのために変化を求めて、ボトムアップの圧力をかける事例である。この書簡で社員たちはエージェンシーに、黒人社員の割合を増やす努力、Diversityに関するデータを公表することを求めている。エージェンシーがどう対応するかは、いまのところ未知数である。

Black agency professionals have an unequivocal response for U.S. advertising agencies: release your diversity data and reform your practices now.

Kacy Burdette

記事によれば、IPG、WPP、Omnicom Group、Publicis Groupe、電通からは現時点で回答は得られていない。唯一Havasは、フランスの法律で社員の民族的出自に関するデータの収集は禁じられているものの、「彼らが作成したリストを指針として利用し、包括的な取り組みに基づいて、ビジネスにおける意思決定を行う」としている。

もうエージェンシーは社内の人種差別を無視出来ないレベルに近づいている

このエージェンシーにおける人種差別は、長い間言われてきたことで、ことさら新しいコトではない。ただ往々にして、エージェンシーが実施した主な対策といえば、Diversity & Inclusionの担当責任者を採用して、彼らに丸投げするだけで、成果をあげるために必要なリソースを提供してこなかった。要は、誰も真剣に取り上げて改善する意思がなかったといえる。

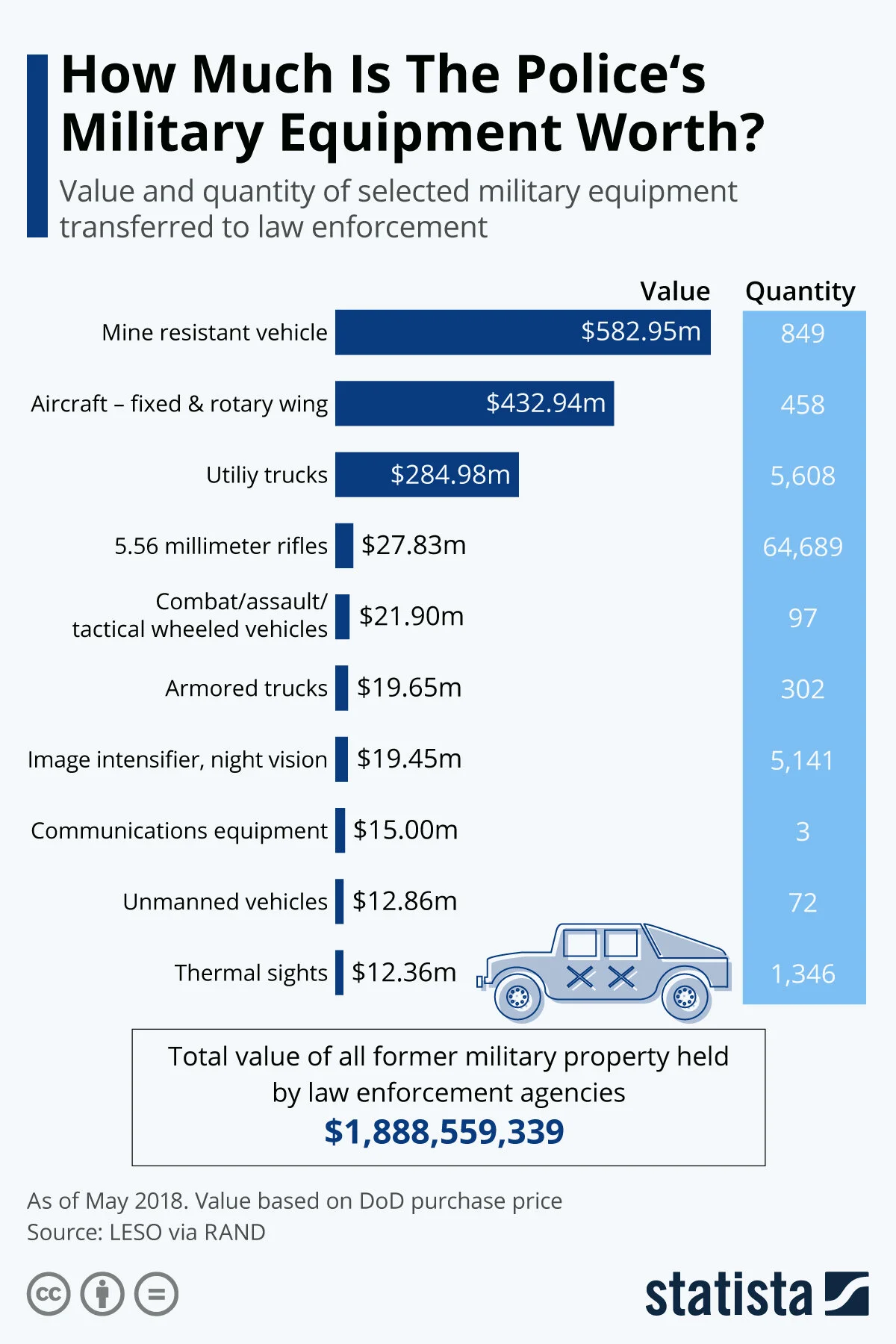

すでにGorge Floyd事件から3週間以上経つが、抗議行動は収まらず、BLMを求める一般の眼は、政府・行政・警察のみにとどまらず、お為ごかしの言葉のみでBLMに賛成する企業に対しても、「本当に人種差別や社会的不平等撤廃を行動を伴って実施する気はあるのか?」と鋭い眼差しを投げつけている。そうした企業をクライアントとして抱える広告業界が、いつまでも「白人中心文化」というぬるま湯につかっているとしたら、クライアント側は、そうしたエージェンシーを切っていく。これは今後間違いなく起こりえる現実である。