米国の「Gray rhino(灰色のサイ)」と呼べる「人種差別問題」はついに暴れだした

米国企業は、コロナ禍によるパンデミックの次に、ついに暴れだした「Gray lino(灰色のサイ)」ともいうべき人種差別問題への対応を迫られている。金融業界では、「Black swan(黒い白鳥)」と「Gray rhino(灰色のサイ)」という2つの言葉が良く使われる。「Black Swan」は、1697年にオーストラリアで黒い白鳥が発見されたことによって、「白鳥は白い」と思っていた通念を破壊したことに由来して、常識ではありえない異常事態が、社会に大きな衝撃を与えてしまう現象をいう。

これに対して「Gray rhino」は、普通サイは灰色なので、特別に目を引く現象ではないが、一度サイが暴れ出すと、手が付けられないほど大きな被害をもたらす現象を指す。また「灰色のサイ」は、我々が日頃から認識しているにも拘らず、直接自分達に影響を与えないと勝手に解釈していることがポイント。米国では日常化している「人種差別問題」は、この「灰色のサイ」状態となり、問題認識はされていたが、長い間誰もが恐れて手つかずの状態であった。それが「George Floyd死亡事件」がトリガーとなって、ついに「灰色のサイ」は暴れだした。

米国トップ100企業は、まず反人種差別のために16億ドルの寄付を誓った

今回の「Black Lives Matter(BLM)」への企業の対応を、パブリックは今しっかりと見つめている。企業が今までのように、嵐が収まるまで首をすくめているといった、日和見的な態度を見せるのを許さず、企業に具体的な動きをするよう、要求している。企業は、巨大化した「灰色のサイ」に対峙した結果、まずお金を使うということで、自らの立場を明示する方法に出た。

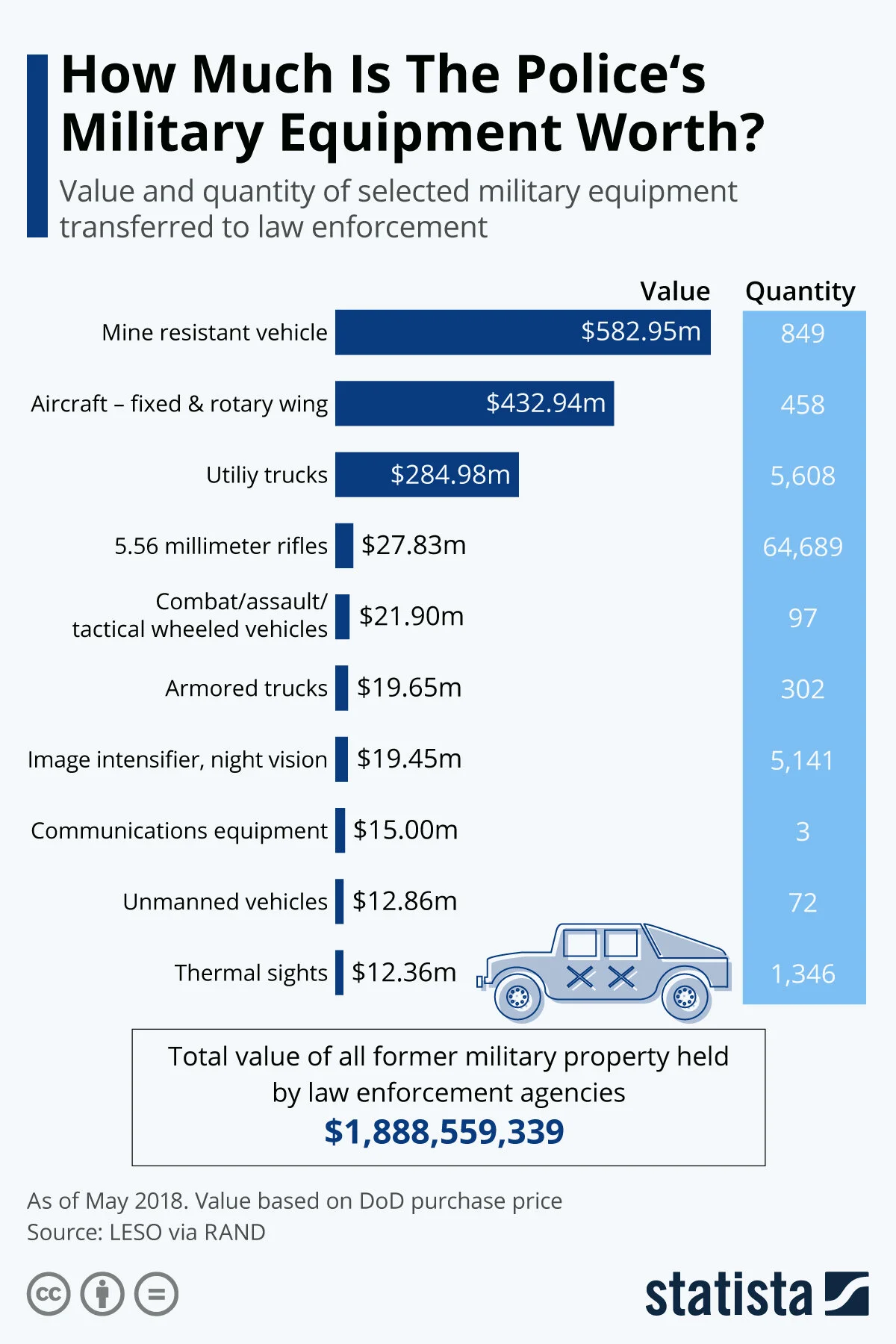

米国のトップ100企業は、人種差別と戦うために16億ドル以上のお金を費やすコトを誓っている。金額的にダントツのトップは、Bank of Americaの10億ドル、2番目は、Walmart、Camcast、Appleが、各々1億ドルずつ出すことを誓った。現時点ではトップ100企業のうち42社は寄付を誓っており、10社が全体の寄付の90%を占めている。

企業各社のBLMへのメッセージは、どれも「四角に切った黒い羊羹の金太郎飴状態」

George Floyd事件発生後のBLMムーブメントへの企業の対応は、以下のAmazonのTweetのように、四角い黒い羊羹を切った金太郎飴状態で、ソーシャルメディアは黒の四角だらけになった。各社ともメッセージで、人種差別と戦うコトは表明しているが、人種差別の根本にある「白人至上主義」といった、本質的な問題に触れるものは皆無に等しかった。実際、誰もが簡単に「人種差別は良くない」と言えるが、米国の社会、経済、文化の中に制度的に組み込まれた黒人差別の問題点を直視して、どのように解決するか、またどのように実施するかを言及するには到底至っていない

黒人不在ー経営レベルに欠けるDiversity & Inclusive

大企業における黒人の経営レベルの参画および昇進は、長年多くの企業がお題目のように唱えているが、一向に改善されていない。Fortune 500の企業の中で黒人のCEOはわずか5人で、44位のLowe's、69位のMerck、81位のTIAA、438位のM&T Bank、485位のTapestryの5社のみで、Fortune 500の全CEOの1%でしかない。米国人口でアフリカ系アメリカ人は13.4%を占めるが、1999年以来Fortune 500の歴史で、僅か18名が黒人CEOで、2012年が最多で6名だった。勿論CEOだけに限らず、大企業の経営層に黒人が食い込む割合は非常に低い。

Appleは今回人種差別撤廃のために1億ドルの資金を投入すると誓っているが、Appleの12人のシニアのリーダーたちの中で、黒人はこの人種差別撤廃のイニシアティブを指揮するLisa Jacksonのみである。彼女は、Obama政権時代に米環境保護局(EPA)を率いた経歴を持ち、2013年にAppleに入社している。CEOのTim Cookは、“Things must change and Apple is committed to being a force for that change,”とTweetしているが、実際にどこまでそれが可能かどうかは、今の時点では何とも言えない。

白人至上主義の問題に言及するBen & Jerry’s

そうした中で、非常に明解に白人を優遇する歴史的な背景を指摘しながら、反人種差別を強く訴えるのが、Ben & Jerry’sである。

彼らはコングロマリットであるUnileverの傘下ながら、独自のCEOと役員会を持つ唯一の独立した組織で、自社の価値観に沿った政治的な見解を長年主張してきている。彼らは、米国法務省に対して公民権局の復権を、議会に対しては、1619年黒人奴隷が初めて北米に連れてこられた時から、現在に至るまでの差別の影響を明らかにするため、委員会設置の法案を可決するよう求めている。

Ben & Jerry'sの首尾一貫した言動と行動の一致によって、初めて企業として発言する「Black Lives Matter(BLM)」という問題の意味が認識できる。

もう誰も暴れる「灰色のサイ」から逃れられない

人種差別問題に関して議論するならば、まず議論の参加者に黒人が参加すべきで、残念ながら多くの場合、当事者たる黒人は不在のまま論議されている。当然、人種差別の根っこにある、米国の負の遺産である黒人奴隷と白人至上主義の問題に踏み込んだ議論が出来ない、或いは口を閉ざしてしまう。白人にしてみると、自分を加害者側に置く、歴史の読み方には苦痛を伴うし、出来ればそこを通らずに議論したいというのが本音だと思う。

但し「灰色のサイ」は既に暴れ始めており、通常のやり方では、このサイを鎮めることはできない。特に、MillennialsやGeneration Zといった米国人口の半分を占める層は、Diversity & Inclusiveを重視する価値観の中で育った。彼らは、幼少時から周囲のマイノリティ(人種や性的志向性の違いも含めて)を認め、彼らを含めて全ての人間は平等であるべきと考え、BLMを口にすることへのためらいはない。彼らは、今、企業をじっと見つめて、「あなたはこの問題をどう考えて、それをどのように解決するのか? またそのためにどんな行動をとるのか?」を聞いている。

企業側は、四角い黒い羊羹をソーシャルメディアに貼り付けて、お金さえ出せば、コトが済むと思っているとしたら、それは間違いで、今回は即座に「No」と否定されて、顧客は離れていく。もう誰も「灰色のサイ」から逃げられない。