7月31日Appleは株式時価総額が、国営石油会社Saudi Aramcoを抜き、世界最大に返り咲く

金曜日、Appleは終値ベースで1兆8422億ドルと過去最高額に達して、Saudi Aramcoの1兆7595億ドルを上回って、再び上場企業で最大の時価総額を持つ企業に返り咲いた。Q3のレベニューは597億ドルで、対前年比11%増となる。パンデミックで多くの企業や消費者生活が打撃を受ける中で、GAFAMと呼ばれる5大企業(Google、Apple、Facebook、 Amazon、Microsoft)の業績は2桁の伸び率で絶好調である。

いみじくもサウジアラビアの石油公営会社という旧勢力ともいうべき企業を追い越して、トップに立ったのがテック企業のAppleというコト自体が、今の時代が、誰に支配されているかを象徴しているように思える。

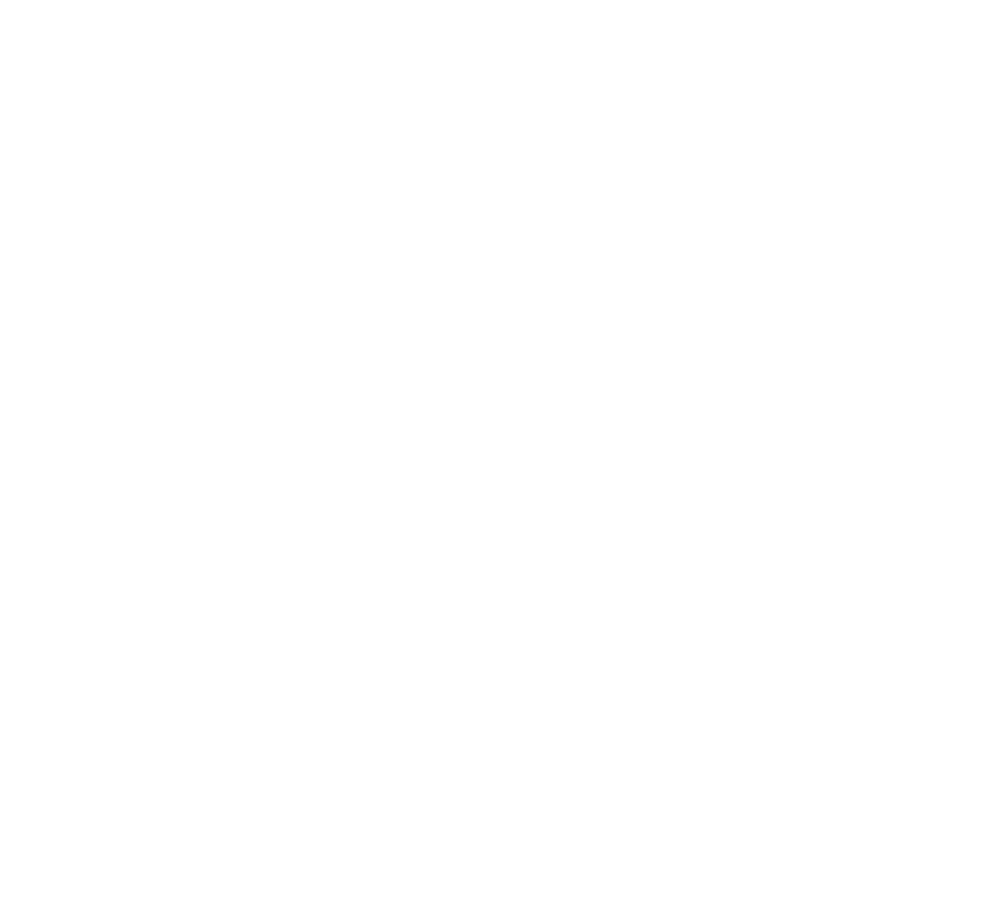

以下の表はNasdaqにおけるGAFAMのシェアであるが、7月22日の時点で、5社で46.3%を占めている。Teslaの2.7%もちょっと異常と思えるが、GAFAM5社の独占化は、パンデミックの恩恵によって、今後もっと膨らむはずで、支配者の地位は不動に見える。

The Four + Microsoft = GAFAM

2017年のScott Gallowayの書籍 ”The Four: The Hidden DNA of Apple, Amazon, Facebook, and Google”の4社が、我々の消費行動のどの部分を狙っているかの分析は、実に的を得ていると思う。

彼は、この4社をこんな風に説明している。

Galloway: “Google targets the brain and our thirst for knowledge. Facebook is trained on the heart and our need to develop empathetic and meaningful relationships. Amazon targets the guts, satisfying our hunter-gatherer impulse to consume. And Apple, with its sleek, sensual products, has its focus firmly on our genitals.”

彼の分析を一言で言い換えると、こんな風になる。

Google: ブレイン(ナレッジ)=我々のナレッジへの渇き、即ちブレインを狙っている。

Facebook: ハート(人間関係)=我々のハートが共感に満ちた有意義な人間関係を築くように訓練している。

Amazon: ストマック(消費行動)=我々の狩猟採集の消費行動を満足させるストマックを狙っている。

Apple: プライベイト(生殖=異性への性的魅力)=スマートで性的魅力のある製品は、我々のプライベイトな部分にフォーカスしている。

書籍が出てから3年経つが、我々の生活は「The Four + Microsoft=GAFAM」の5社に依存し、各社の棲み分けはすでにオバーラップして、我々の住む世界を支配する5社はより強化されている。

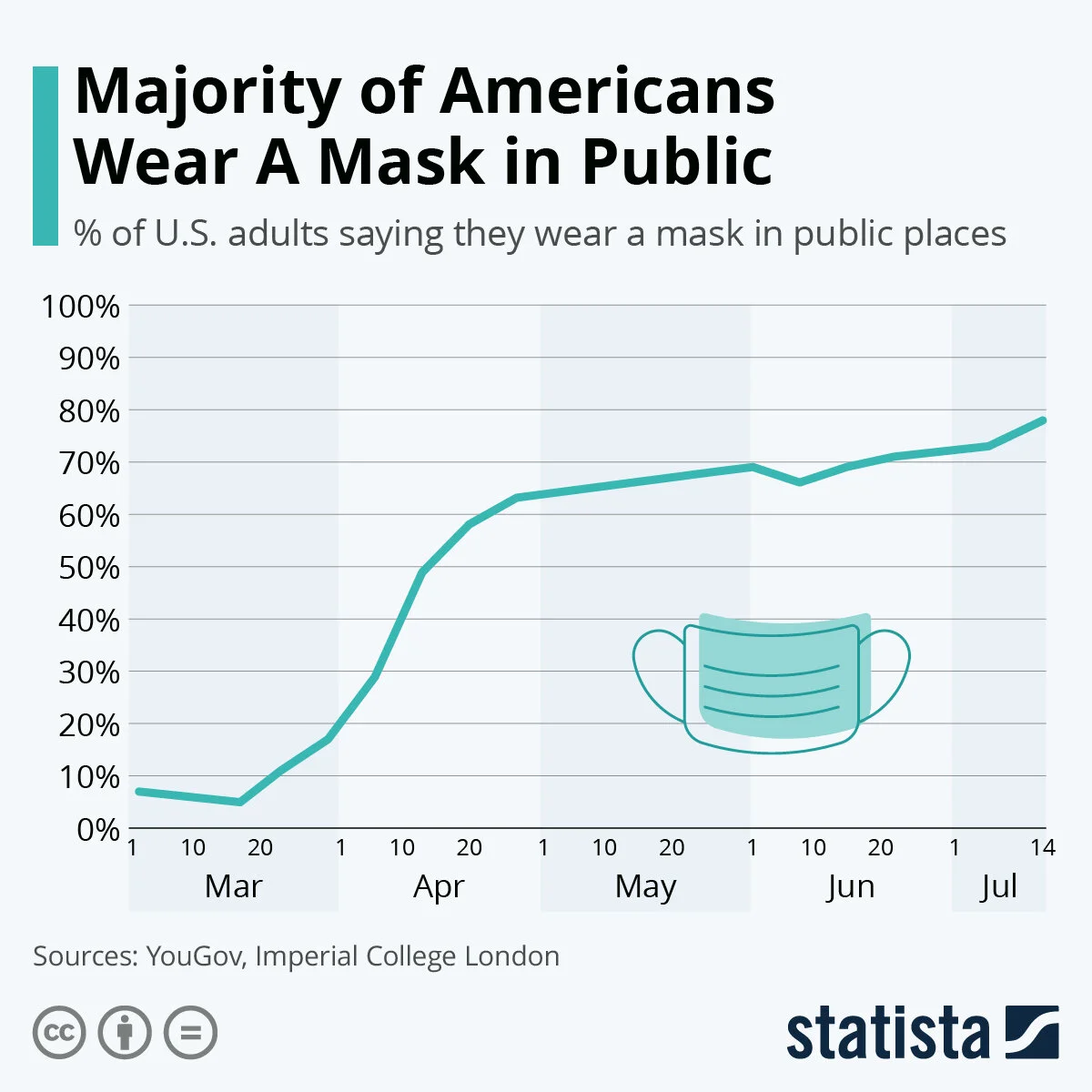

GAFAMの5社は「パンデミックの焼け太り」で高収益を上げている

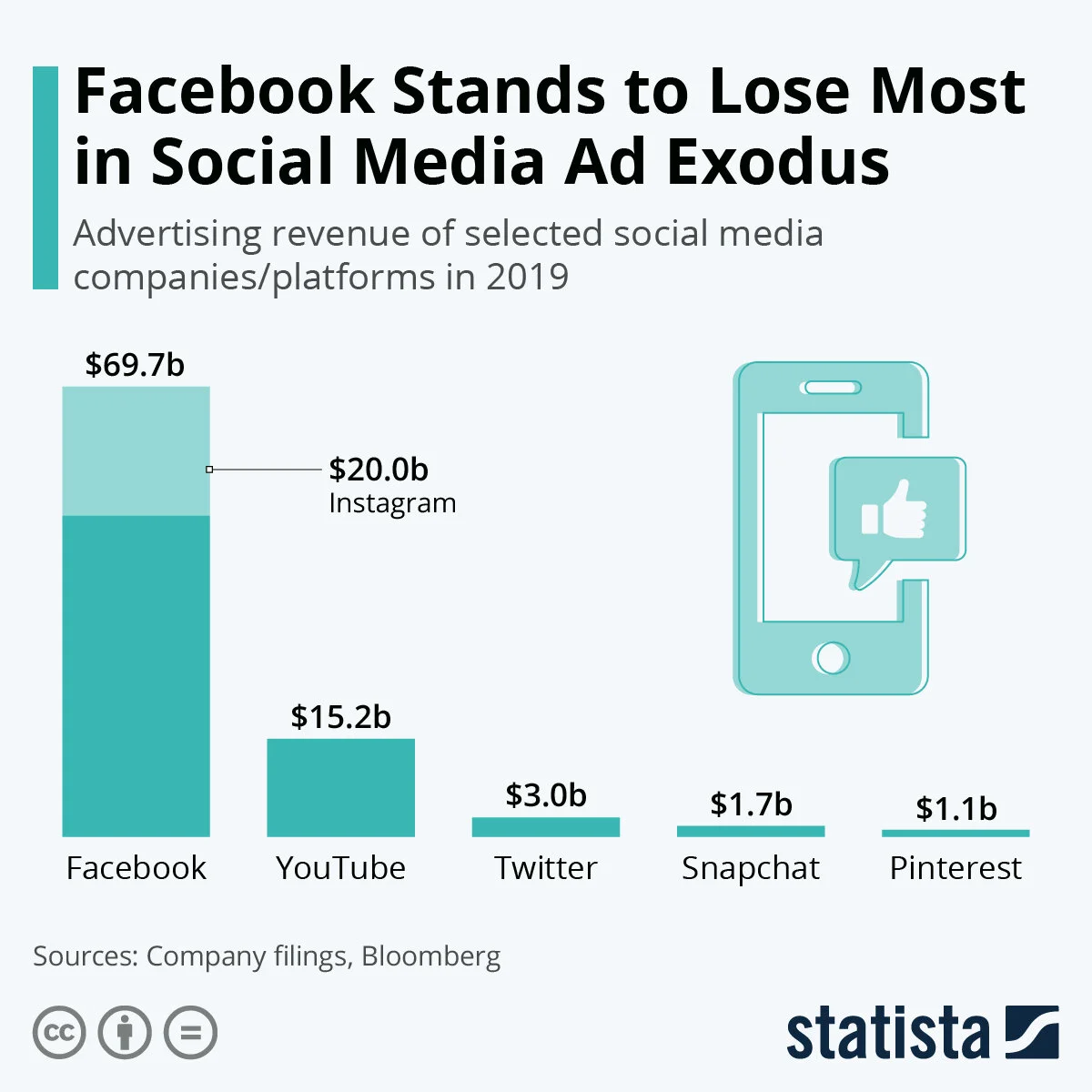

以下の表を見れば一目瞭然で、ちょうど議会でGAFAの4社のCEOが召喚されて、市場の独占支配を追求されている最中に、この5社のQ2の利益は2桁となり、この3か月間で、5社は合計339億ドルの利益を創出した。

GAFAMの5社の2019年1‐6月と2020年1‐6月の半年間のレベニューの比較:

Amazon:1644億ドル(34%増)

Apple:1180億ドル(6%増)

Alphabet:795億ドル(6%増)

Microsoft:731億ドル(14%増)

Facebook:364億ドル(14%増)

投資家は、GAFAに対する議会の政治劇を無視して、業績の好調さのみに目を向けている。GAFAの銘柄に対するアナリストの投資判断は83%が「Buy」としている。Amazon株は年初から急騰しているにもかかわらず、投資判断を「Sell」としているアナリストは1人だけである。

GAFAの4社のCEOがヴィデオ会議経由で一堂に会した議会公聴会

GAFAの4人のCEOはヴィデオ会議システムを経由で5時間以上に渡り、市場での支配力を巡り議会公聴会で糾弾された。議員らは非競争的行為やユーザのプライバシー、偽情報といった問題について追及した。

第3者が販売するAmazonのマーケットプレイス、AppleのApp store、自社の資産にトラフィックを集めようとするGoogleの傾向、ソーシャルネットワークの世界で自社の地位を脅かしかねない企業を次々と買収するFacebookのやり方などが問われた。議員や規制当局は数年前からGAFAに対し圧力をかけているが、ほとんど成果を挙げていない。

The Four(GAFA)のロビー活動費の急増

以下のグラフが示すように、Google、Amazon、Facebook、Appleは、過去2か月間で、4社合計5450万ドルをワシントンDCのロビー活動に使っている。これは2015年から35%増で、2010年に比較すると500%増となる。この金額の推移を見れば、4社の政策への影響力の大きさと、公聴会の圧力が効力を持たないかが分かる。

GAFAMは今後どんな風に社会(=我々に)に貢献してくれるのか?

昨日からMicrosoftのTikTok買収の話が出回っている。Reutersによれば、親会社のByteDanceは、米国でのTikTokのオペレーションを手放す可能性を示唆しており、そうなるとMicrosoftが米国ユーザのデータベースを握り、他企業もTikTokに参与できる可能性がある。セキュリティ問題で待ったがかかっているこの買収に関しては、現在ホワイトハウスと協議中らしい。

私は、何もGAFAMを目の敵にしている訳ではなく、1人の利用者として、この5社に、公私共々大いに依存して、生活している。言い換えると、山ほどお金を使っている、5社のロイヤルカスタマーで、さらに立派なStake Holderでもある。直接彼らのサービスや製品を購入しなくても、間接的に、毎日彼らのプラットフォームにログインしたり、アプリを使って、彼らの広告主の製品やサービスを購入している。

そう「お得意さん」として、今、彼らに言いたいのは、経済のエコシステムの中でエンドユーザである我々が豊かにならないと、最終的に彼らのビジネスにも金が潤沢に流れなくなるという点である。我々が豊かになるために、彼らが今直ぐ出来ることを提案してほしい。

我々が豊かになるためには、まず我々の心の安定が必要である。社会問題を重視して、差別やヘイトを助長するような動きを防止した上で、製品やサービスを提供してほしい。またこれだけ儲けているのだから、Tax haven利用から足を洗って、米国に対する納税義務をしっかり履行してほしい。税収が増えれば、アメリカ社会(=我々)により大きな経済的な支援が可能となる。そうした上で、企業としてより儲けるのは、結構なことだと思う。

ロイヤルカスタマーの我々が、5社に本当に失望し、見切りをつけ始めれば、栄耀栄華を誇るテックジャイアントも、どこかでTipping point(臨界点)を迎える。

平家物語「祇園精舎」の序文は、どんな権力にも当てはまる真理だと思う。

祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。 娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者もつひには滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。