2021年のアメリカは、史上稀にみる民主主義の危機を国家として迎え、現職大統領による扇動でクーデターともいうべき議会占拠の暴動が起きてしまった。私達この国に生活する人間にとって、今年はまだ16日しか経っていないという事を信じるのが難しいぐらい激動の日々であった。それに関しては、もう少し状況が推移し解明された段階で、まとめて書こうと思っている。今日は新年らしく爽やかなStoryから語りたい。

Sea Shanty "Wellerman"の歌声が鳴り響く我が家

TikTokのPhenomenonとなったSea Shantyは、CNETの1月12日の記事によると、#seashantyのハッシュタグがつけられて、ヴィデオの再生回数は8,900万件を突破し、Google Trendも"sea shanties"の検索回数が過去最多に達したとTweetした。Spotifyでは12月末以来プレイリストは、1万2,000回を超えている。

以下は世界中がつながっていったSea Shantyに関するTikTokのTweetsである。

こういう風に世界中がつながっていった。

夫も私もSailor(船乗り)なので、このTikTokでのバイラル化以前から、過酷な肉体労働を強いられる船乗りの労働歌のSea Shantyはよく知っていた。SF ベイエリアに住んでいた頃は、マリーナにあるQuinn's Lighthouseというレストランでライブ演奏を聴き、今はSan Francisco Maritime National Park Associationに寄付をしながら世界中の人達が毎月Zoomで参加するSea Shantyのライブ演奏を視聴していた。

2週間ぐらい前に自宅でJazzercise(音楽を使った有酸素運動)をしていたら、夫のオフィスからSea Shantyの"Wellerman"が綺麗なコーラスとして聴こえてきた。

夫のオフィスに駆け込んだら、彼は嬉しそうに「TikTokでSea Shantyがバイラル化している。音楽的才能のある世界中の若者達がTikTokのデュエット機能を用いて、自分の声を重ねてアップロードし、"ShantyTok"というトレンドが発生している」と説明し始めた。

今まで私たちが見聞きしてきたShantyは、多くは各国のシニア層が様々なStoryをアカペラのShantyで語るということだったので、私はかなり驚き、夫ともども19世紀の船乗りの歌が現代に蘇ったと喜んだ。

奇妙なソーシャルメディアであるTikTokのユーザ数は急増中

言うまでもなく、TikTokは、何でもないものを、物凄い勢いでバイラル化するチカラを持つ、奇妙なソーシャルメディアである。企業が意図的にマーケティングの一環としてコンテンツを広げようとするより、何でこれが?と思うようなものが、意外なコラボレーションによって発展的な展開が得られる。

勿論中国政府による関与の危惧から、2019年12月米国軍隊でのTikTok使用禁止、Trump政権との対立、MicrosoftやOracleの買収劇など、ビジネス的な話題は絶えない。

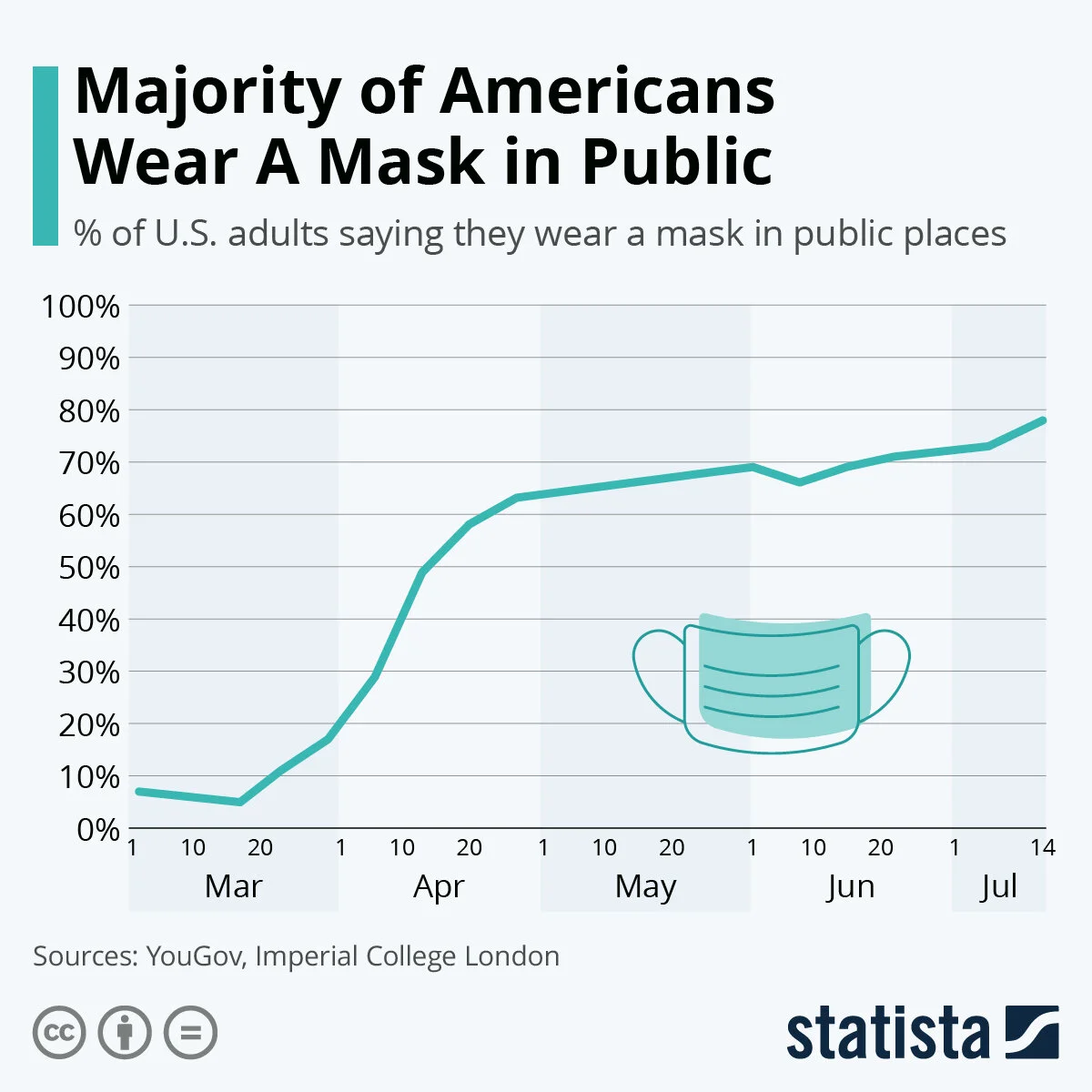

但し、米国におけるユーザ数は急増しており、特に若年層ではすでにInstagramを抜き去りSnapchatに迫る勢いである。

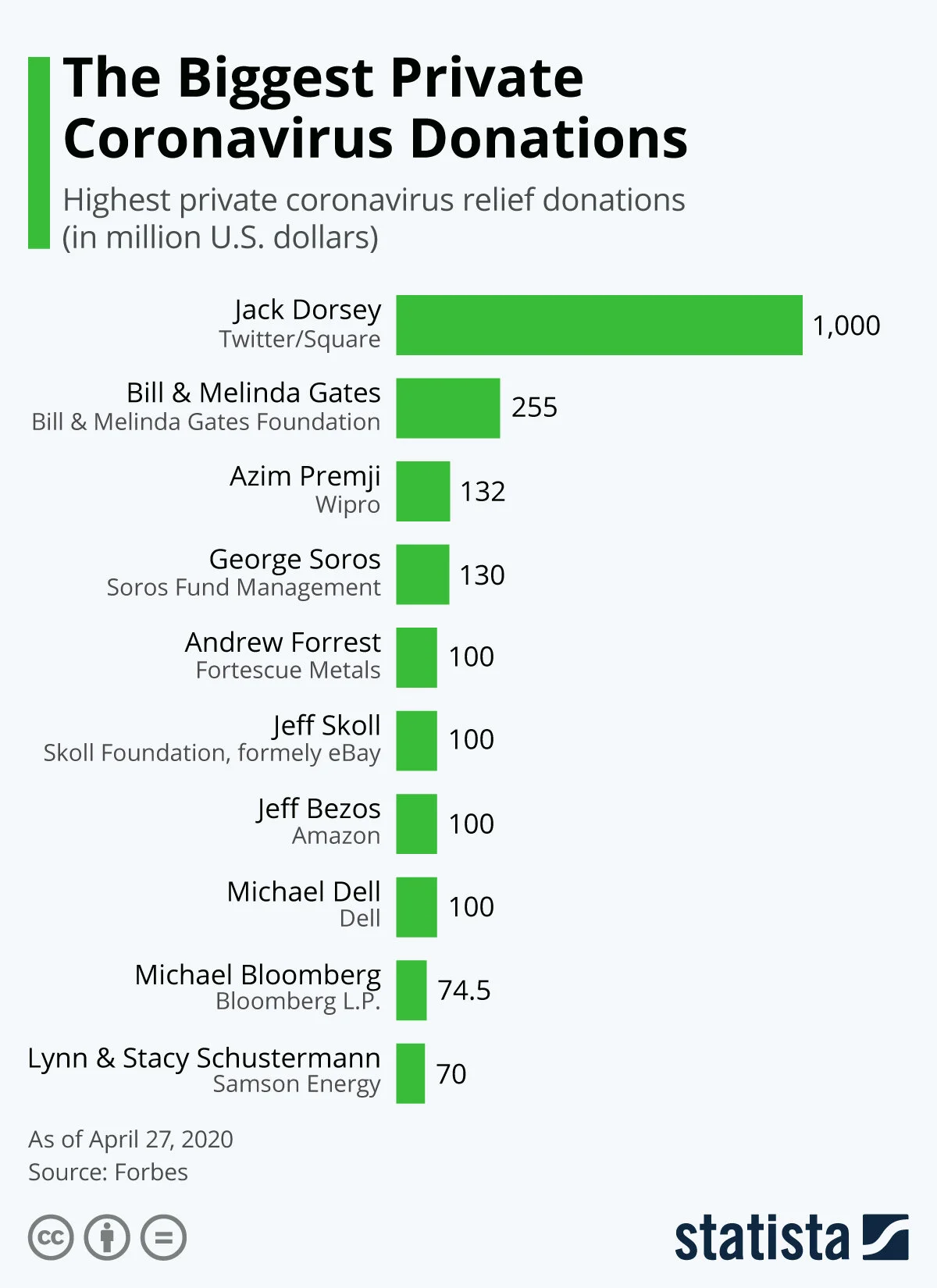

以下の表が示すように、2020年Q1のTikTokのダウンロード数は3億1500万にも達して、急増している。

Sea Shantyとは?

以下はWikiによるSea Shantyの説明である。

Shantyは19世紀中頃に米国の商船で、異なる民族から構成される労働者を一致団結させるという目的のため使われた。少ない乗組員でより厳しいスケジュールの中で大きい商船を操業しなければならない時、歌によって労働者の間に連携が生まれ、効率よく働かせることができた。その後Shantyを歌う習慣は、帆船が発展した時代を通して、次第に世界の至るところで見かけられるようになった。

Shantyの起源は、イギリスや他の国々の沿岸で伝統的に歌われていた労働歌にあり、アメリカ南部で綿を担いで船に載せる作業中に歌われたような、アフリカ系アメリカ人の歌の影響を受けている。水夫によって親しまれた当時のポピュラー音楽(吟遊詩人の歌、人気の行進曲、陸のフォークソング)がレパートリーに選ばれ、船を操作するための様々な労働作業に合うように音楽的形式を変えられていった。アンカーを持ち上げたり、帆を用意したりする労働作業では、押したり、引いたりするために集団で協調して作業する必要があったためである。特徴はコールアンドレスポンスであり、ソリストと残りの労働者の間で演じられた。リーダであるソリストはShantymanと呼ばれ、その小気味良いセリフと、ウイットの効いた詩、力強い歌声を高く評価された。

19世紀末の蒸気船への切り替えと船上作業への機械の導入によって、Shantyの実用的価値は徐々になくなっていった。20世紀前半には労働歌としての役割は求められなくなった中で、Shantyに関する情報はベテランの水夫や民俗学のコレクターによって保存されてきた。特に1920年代から、商業音楽、大衆文学、その他メディアは、シャンティに対する陸の人々の関心を触発した。労働歌としての役割から離れた、これらの現代的パフォーマンスは、文化的、歴史的芸術としての新しい文脈を提供した。

Wellermanは、19世紀のニュージーランドの船員たちの労働歌で、歌詞は、過酷な肉体労働に明け暮れる船乗りたちが、酒を積んだ補給船を心待ちにしていることを描いている。

以下は今回のトレンドの源となったスコットランドの郵便局勤務の26歳のNathan Evans に関するTweetである。

蘇った現代のSea Shantyを楽しもう!

コロナ禍や米国議会占拠暴動といった予想もしなかったイベントに直面する人々は、その不安と恐怖を拭い去るかのように、TikTokという奇妙なプラットフォームを使って、世界中の人達と一緒にコラボレーションを始めた。異なる背景の船乗りが1つの労働を連携するために、歌ったShantyは、2021年という、未だに明日がどのようになっていくかが読み取れない世界で、歌を通じてつながる喜びを与えてくれたようである。

船乗りの私としては実に嬉しく、今もWellermanを口ずさみながら、この原稿を書いている。何だか自然に広い海原で航海している気になり、連携のエネルギを感じるのは私だけなのだろうか? と思う。

まずはみんなでSea Shantyを歌いながら、2021年の海原に出かけよう!