大企業の広告ボイコット運動によって、7月以降プラットフォーマーは本当に変わっていくのか?

Unileverは昨年Facebookに4,230万ドルの広告出稿をしているが、6月26日、ヘイトスピーチや米国の分断を煽るような虚偽のコンテンツを放置するFacebookに関して、年末まで広告出稿を中止すると発表した。この出稿停止の対象メディアは、Facebook、Instagram、Twitterである。またCoca-Colaは、ソーシャルメディア(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and Snap) のグローバル広告を、少なくとも30日間出稿停止すると発表している。電通傘下の360i、IPG Mediabrands、MDCのMedia Kitchenといった広告エージェンシーの幹部も、クライアントに対し、Facebookに投じる広告費を見直すよう助言している。

名誉毀損防止同盟(ADL)や全米黒人地位向上協会(NAACP)などの市民団体による、7月のFacebook広告のボイコットの呼びかけに、Verizon、Ben & Jerry’s、Patagonia、 VF、North Face、Eddie Bauer、REIなどが参加を表明している。

アップデイト:参加企業は6/29時点で230社まで増えた。上述以外の大企業では、Microsoft、Ford Motor、Clorox、Denny’s、Levi Strauss、Starbucks、Diageoなども参加している。

ハッシュタグ「#StopHateForProfit(憎悪を利益にするな)」をもとに、2020年米国純売上高310億ドル(5%増)という予測(eMarketerによる)のFacebookに対して、鋭い非難の声を突き付けている。 ADLは6月25日、広告主宛ての書簡で「見え透いたうそ」が含まれる政治広告の削除をFacebookは繰り返し拒否したと述べている。

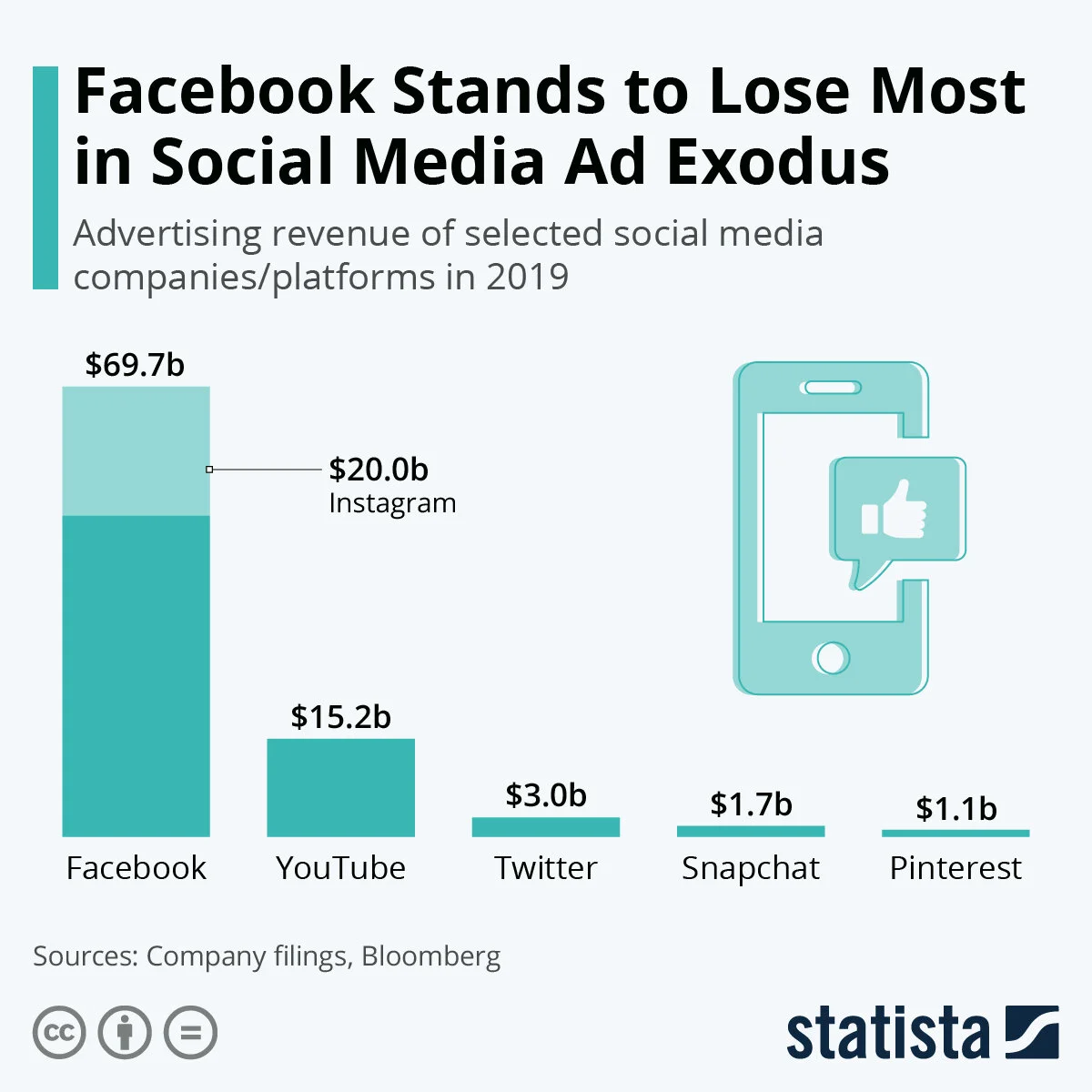

以下の表は、2019年のソーシャルメディアの広告レベニューである。Facebookはおよそ700億ドルのレベニューを得ており、この収益の元にヘイトスピーチや虚偽情報コンテンツがあることへの怒りは大きい。

毎回広告ボイコットからするりと逃げていたプラットフォーマーだが、今回は簡単に逃げられない

アイロニカルな話だが、800万以上の広告主を抱えるFacebookは、中小企業の広告主も多く存在し、こうした大広告主による広告ボイコットは、彼らにとってはその隙間に入り込めるチャンスともいえる。Mom & popの小規模企業にとって、莫大なオーディエンスにリーチできるFacebookとInstagramは、容易に使えるセルフサービスの広告プラットフォームである。それも含めて、過去何回もFacebookへの広告ボイコットは起きていたが、Facebookはのらりくらりと、矛先をかわして、広告主の広告ボイコットという抗議は長続きはしなかった。但し、今回の規模と拡大と真剣さは過去に例がない。プラットフォーマーは、これにどこまで対処するかは、今の時点では不明であるが、今回は逃げられないと思われる。

従来の広告主の広告ボイコットは主に影響力の行使で、ターゲティング、測定、詐欺などの広告に特化した変更を、プラットフォーマーに要求した。但し、今回の広告ボイコットは、広告主は自らを社会のために正しいと信じていることを行う存在として位置づけて、行動を起こした。即ち企業は、自らのPurposeのためには、例え一時的に広告停止によって利益を落としても、自らの信じる価値観のためならば、それをすべきだと考えて、行動を起こそうとしている。

ソーシャルメディアの果たす役割の大きさが広告主を動かす

6月2日、何百もの広告主が「Blackout Tuesday」に、BLM(Black Lives Matter)を表明しながら、人種差別に抗議して、ソーシャルメディアに黒く塗りつぶした四角い「黒い羊羹(注:これは私の表現)」を投稿した。TinuitiによるPathmaticsのデータ分析によると、Facebookにはこの日、通常の40%の広告費しか支出されなかったという。

世界広告主連盟(WFA:World Federation of Advertisers)のCEOは、「今回とこれまでの違いは問題の性質である。私が感じているのは、社会が分断し、大きな混乱を経験している今、ソーシャルメディアのプラットフォームが社会で果たす役割についての関心が高まっていることだ」と言う。

11月の米国の大統領選挙もあり、今回の広告主の動きは、社会に対するソーシャルメディアの巨大化する影響力への楔であり、今までとは異なり、社会的なうねりと同調しながら、その影響力を利益の簒奪のみに使うコトに反対の狼煙を上げている。Facebookを始めとするソーシャルメディアが、どのように対処していくかは、ここでしっかり見極める必要がある。